Apre al pubblico giovedì 22 gennaio alle ore 15, nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo (via Farini 15, Bologna), la mostra che nell’ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night, in occasione di Arte Fiera, raccoglie un’ampia selezione di opere della prima metà del Novecento provenienti dalle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione, attorno ai temi del “Futurismo” e del “Ritorno all’ordine”. Vengono esposte opere di: Marinetti, Casarini, Balla, Caviglioni, Baldessari, Ambrosi, Sironi, D’Anna, Bruschetti, Favalli, Delle Site, Tato, Masoero, Mino Rosso, Depero; inoltre, Wildt, Sironi, Martini, De Pisis, De Chirico, Casorati e altri.

La mostra

Un folto nucleo di opere documenta, nelle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione, il movimento culturale peculiarmente italiano del “Futurismo”, che tocca non solo le arti figurative nelle diverse espressioni (dalla pittura alla scultura, dall’architettura alla grafica), ma anche la letteratura, la musica, la fotografia e la cinematografia. Fondatore del movimento fu il poeta Filippo Tommaso Marinetti che ne espose il manifesto nel 1909. Alle spalle sono i rivolgimenti sociali di quegli anni: i mutamenti politici, i venti di guerra, le scoperte tecnologiche, le nuove forme di comunicazione senza fili (il telegrafo, la radio), le conquiste della locomozione (treni, automobili, aeroplani), l’ebbrezza di una velocità fino allora fantasticata dai poeti, il superamento delle distanze e la nuova concezione del tempo e dello spazio.

Tra i giornali che nel 1909 stamparono il Manifesto futurista di Marinetti fu anche la “Gazzetta dell’Emilia” di Bologna. L’anno successivo, a Milano, esponenti di primo piano del movimento quali Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla e Gino Severini firmarono il Manifesto dei pittori futuristi. Dal punto di vista artistico il Futurismo ebbe un ruolo innovativo decisivo. L’attenzione al movimento, alla simultaneità e alla scomposizione della realtà influenzò profondamente pittura, letteratura, musica.

Tra gli artisti rappresentati nelle Collezioni della Fondazione compaiono, oltre a Marinetti, Giacomo Balla con un bozzetto per francobollo, Umberto Boccioni con l’Autoritratto a penna; inoltre Roberto Marcello Baldessari, Alessandro Bruschetti, Mino Rosso, Fortunato Depero e altri. Folto il nucleo delle opere di aeropittura, dovute ad Alfredo Gauro Ambrosi, Mario Sironi, Giulio d’Anna, Mino Delle Site, Tato (Guglielmo Sansoni) e soprattutto al bolognese Angelo Caviglioni, strenuo futurista fino all’anacronismo, del quale le Collezioni della Fondazione possiedono, grazie a donazioni, oltre cento opere.

Per “Ritorno all’ordine” si intende quel movimento artistico che, dopo la Prima Guerra Mondiale, reagisce alle sperimentazioni delle Avanguardie e sostiene l’esigenza del rientro nell’alveo della tradizione. Alla ricerca di nuove forme espressive che erano state proposte dal Cubismo e al rifiuto del passato proclamato dal “Futurismo” subentra progressivamente l’esigenza di una stabilità rassicurante che trovi fondamento nei canoni dell’arte antica. La rivista “Valori plastici” fondata da Mario Broglio, pubblicata tra il 1918 e il 1921, sostiene quella tendenza e riunisce critici d’arte e artisti quali Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Alberto Savinio.

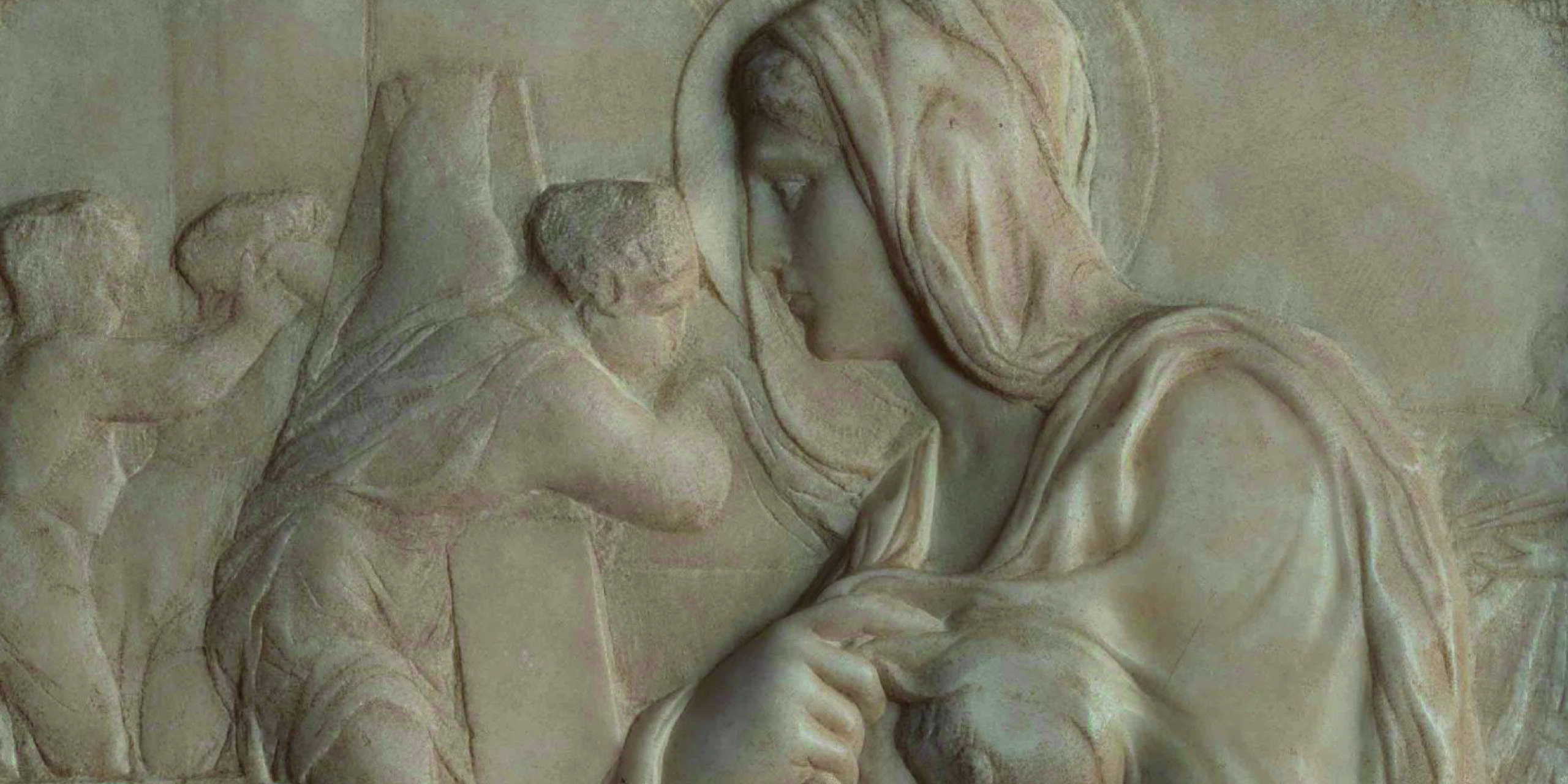

Nelle Collezioni della Fondazione sono rappresentative della varietà degli esiti del nuovo “ordine” opere quali La Madre, rilievo in marmo di Adolfo Wildt, l’emblematica Famiglia di lavoratori di Mario Sironi, il Torso di giovinetto in bronzo di Arturo Martini (autentici capolavori dell’artista trevigiano sono Dedalo e Icaro e Opere assistenziali. Carità, monumentali sculture in marmo esposte nelle vetrine di Casa Saraceni che affacciano sul portico di via Farini), l’ammirevole Ritratto di fanciulla, busto in ceramica di ascendenze rinascimentali di Lucio Fontana, Il piede romano, omaggio all’antichità di Filippo De Pisis, Gentiluomo in villeggiatura di Giorgio De Chirico, la commovente Donna vicino al tavolo di Felice Casorati, La trebbiatura di Galileo Chini, cartone preparatorio per le pitture murali della Casa del Contadino a Bologna, ora sede della CGIL, e altre opere ancora.

Sede

Casa Saraceni (via Farini, 15 – Bologna)

Inaugurazione

22 gennaio 2026 ore 15

Periodo di apertura

22 gennaio – 26 luglio 2026

Orari di apertura

Martedì-venerdì ore 15-18

Sabato e domenica ore 10-18

Festivi (Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) ore 10-18

Lunedì chiuso

Aperture straordinarie in occasione di ART CITY Bologna 2026

- giovedì 5 febbraio ore 15-18

- venerdì 6 febbraio ore 10-19

- sabato 7 febbraio ART CITY White Night ore 10-23

- domenica 8 febbraio ore 10-19

Ingresso libero