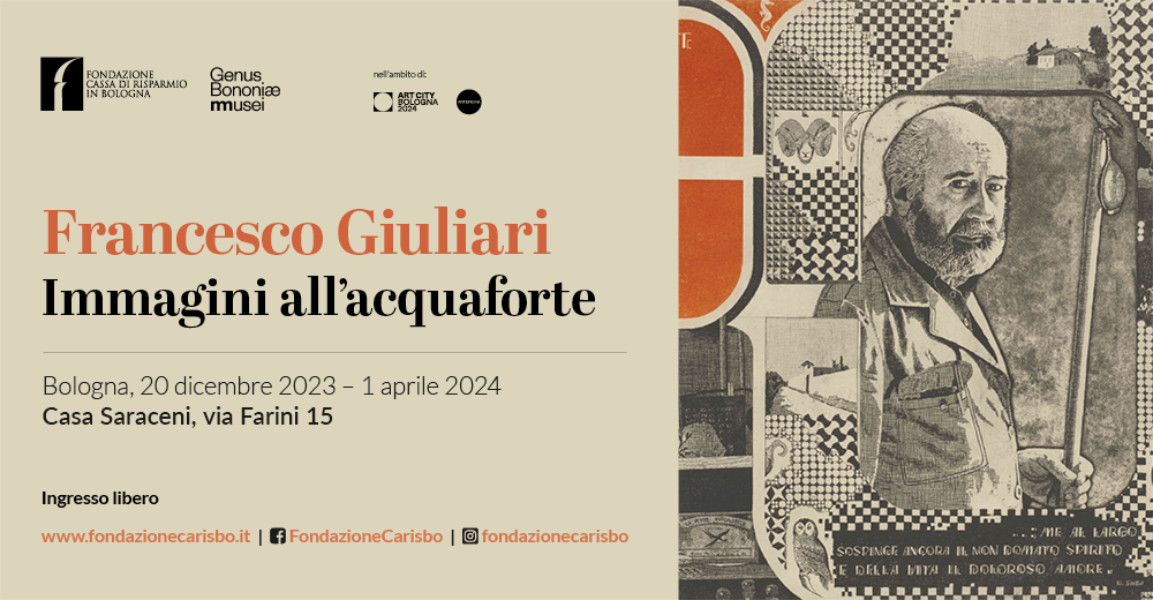

A Casa Saraceni la nuova mostra nata dalla donazione alla Fondazione Carisbo di 24 dipinti e 45 incisioni da parte di Laura Coppi Giuliari

Aperta al pubblico dal 20 dicembre, nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo (via Farini 15, Bologna), la nuova mostra che trae origine dalla generosa donazione alla Fondazione di 24 dipinti e 45 incisioni di Francesco Giuliari da parte della moglie Laura Coppi Giuliari.

A distanza di oltre un anno dalla mostra Francesco Giuliari “Le cose non stanno che a ricordare” promossa dalla Fondazione nel 2022, questa che inaugura – Francesco Giuliari. Immagini all’acquaforte –, completa il progetto espositivo su una donazione motivata dai forti legami dell’artista con la città di Bologna, dove questi ha abitato a lungo e dove ha frequentato il Dams laureandosi nell’anno accademico 1975-76. Al catalogo a stampa sul complesso della donazione si aggiunge ora un secondo catalogo che documenta l’intera produzione incisoria dell’artista.

La mostra Francesco Giuliari. Immagini all’acquaforte

Francesco Giuliari si dedicò alla pittura e all’incisione. Artista colto e riflessivo, dialoga con il passato e attualizza modelli della tradizione. La grande tela dal titolo Natura morta con rivisitazione, da tempo esposta in una vetrina del portico di Casa Saraceni, colpisce per la moderna interpretazione della celebre Visitazione di Jacopo Pontormo, testo emblematico del Manierismo cinquecentesco. Il forte impatto iconico, la brillantezza dei colori, la nitida spazialità geometrica e la gestualità sospesa esercitano sul passante un’attrazione suggestiva, trattenendone lo sguardo.

Il corpus delle sue acqueforti si compone di poco più di centocinquanta opere eseguite nell’arco di tre decenni, dal 1975 al 2004. A queste si aggiunge una produzione ‘minore’ composta da ex libris, biglietti augurali e altri lavori d’occasione.

Le prime acqueforti presentano vedute di paese poeticamente silenziose e disabitate, regolate da un occhio prospettico che, nelle privilegiate visioni dei corsi di fiumi e delle superfici d’acqua, insiste sugli esiti del rispecchiamento e delle immagini doppie. In altre invece il sentimento della natura si sofferma sugli effetti luminosi dei tetti innevati, geometricamente ordinati. Il segno si infittisce in densi chiaroscuri, a volte con rinvii morandiani che modulano magistralmente la luce, dal bagliore alle ombre fonde.

Alla visione lirica e semplificata della natura succedono, a partire dal 1978-80, invenzioni più complesse in cui prendono il sopravvento vedute di interni con descrizioni analitiche di oggetti ordinati entro scaffali. In quelle griglie si incasellano, quasi ossessivamente, orologi, libri, chiavi, specchi, carte, animali in miniatura, scatole, giochi d’infanzia e altri oggetti di valenza simbolica dal suggestivo potere evocativo, alla cui decifrazione concorrono le iscrizioni; segno di una cultura letteraria e storico-artistica alquanto vasta.

Nello stesso tempo, così come nella pittura, la figura diviene protagonista. Il segno impeccabile dà luogo a serie memorabili, come quelle dedicate alle vedute di Verona o ai luoghi caratteristici di Bologna dietro un proscenio di oggetti allineati, oppure quella delle Professioni dove il protagonista è immerso tra allegorie e simboli di enigmatica interpretazione.

Francesco Giuliari (Verona, 1929 – Forlì, 2010)

Francesco Giuliari nasce a Verona nel 1929. Frequenta il collegio dei Salesiani e, ottenuta la maturità classica, parte come volontario nell’esercito per la Somalia. La guerra è da poco finita e presso il Protettorato italiano, insieme ad una banda di dubat, pattuglia gli ancora fragili confini somali. Rimane in Africa una decina d’anni, dove ha disegnato moltissimo; ma nulla è rimasto.

Al ritorno a Verona si iscrive al Liceo Artistico e frequenta lo studio del pittore Dino Lanaro. Apprende contemporaneamente la tecnica dell’incisione all’acquaforte. Ottiene la cattedra al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti ‘Cignaroli’ dove insegna per oltre vent’anni Storia dell’arte e tecniche pittoriche.

Nel 1971 torna studente: si iscrive al Dams appena fondato e si trasferisce a Bologna. Si laurea nel 1976 con una tesi sulla pittura caravaggesca a Verona condotta sotto la guida del professor Pier Giovanni Castagnoli. È un periodo felice, durante il quale mette a punto il linguaggio che caratterizza il suo stile pittorico. Estraneo al circuito ufficiale del mercato, dipinge ritratti e nature morte, disseminati di enigmi da decodificare, ricordi personali, citazioni e allusioni.

È socio fondatore dell’AIER, Associazione Incisori Emiliano Romagnoli (oggi ALI). Le sue opere nascono da una lunga gestazione, un periodo di riflessioni, letture e approfondimenti. L’esecuzione invece è rapida, realizzata di getto, senza un disegno preparatorio.

Nel 2001 si trasferisce a Forlì. Qui continua a dipingere e incidere fino al 2008 quando una malattia agli occhi lo conduce progressivamente alla cecità. “Post caecitatem” sono infatti sottoscritti i suoi ultimi lavori. Impossibilitato a dipingere si dedica alla poesia. Non amava le biografie, ricorda la moglie. A chi gliele chiedeva era solito rispondere con la poesia di un’amica, Daria Menicanti, che invita il lettore a non indugiare sui fatti privati, ma ad osservare le opere. Muore nel 2010.

Informazioni sulla mostra

Francesco Giuliari. Immagini all’acquaforte

A cura di Angelo Mazza

con la collaborazione di Benedetta Basevi e Mirko Nottoli

Sede

Casa Saraceni (via Farini, 15 – Bologna)

Inaugurazione

20 dicembre 2023 ore 15

Periodo di apertura

20 dicembre 2023 – 1 aprile 2024

Orari di apertura

Martedì-venerdì ore 15-18

Sabato, domenica ore 10-18

Festivi (25, 26 dicembre 2023; 1, 6 gennaio, 31 marzo, 1 aprile 2024) ore 10-18

Lunedì chiuso

Aperture straordinarie nell’ambito di ART CITY Bologna 2024 in occasione di ARTEFIERA

1, 2 e 4 febbraio ore 10-19

3 febbraio ART CITY White Night ore 10-23

Ingresso libero